「特定都市河川の指定による流域治水の実践」とは?ー流域治水政策関連ー

国土交通省の近年の施策として、ゲリラ豪雨等の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に社会全体で洪水に備え、水防災意識社会の再構築を一歩進めることに重点を置いています。

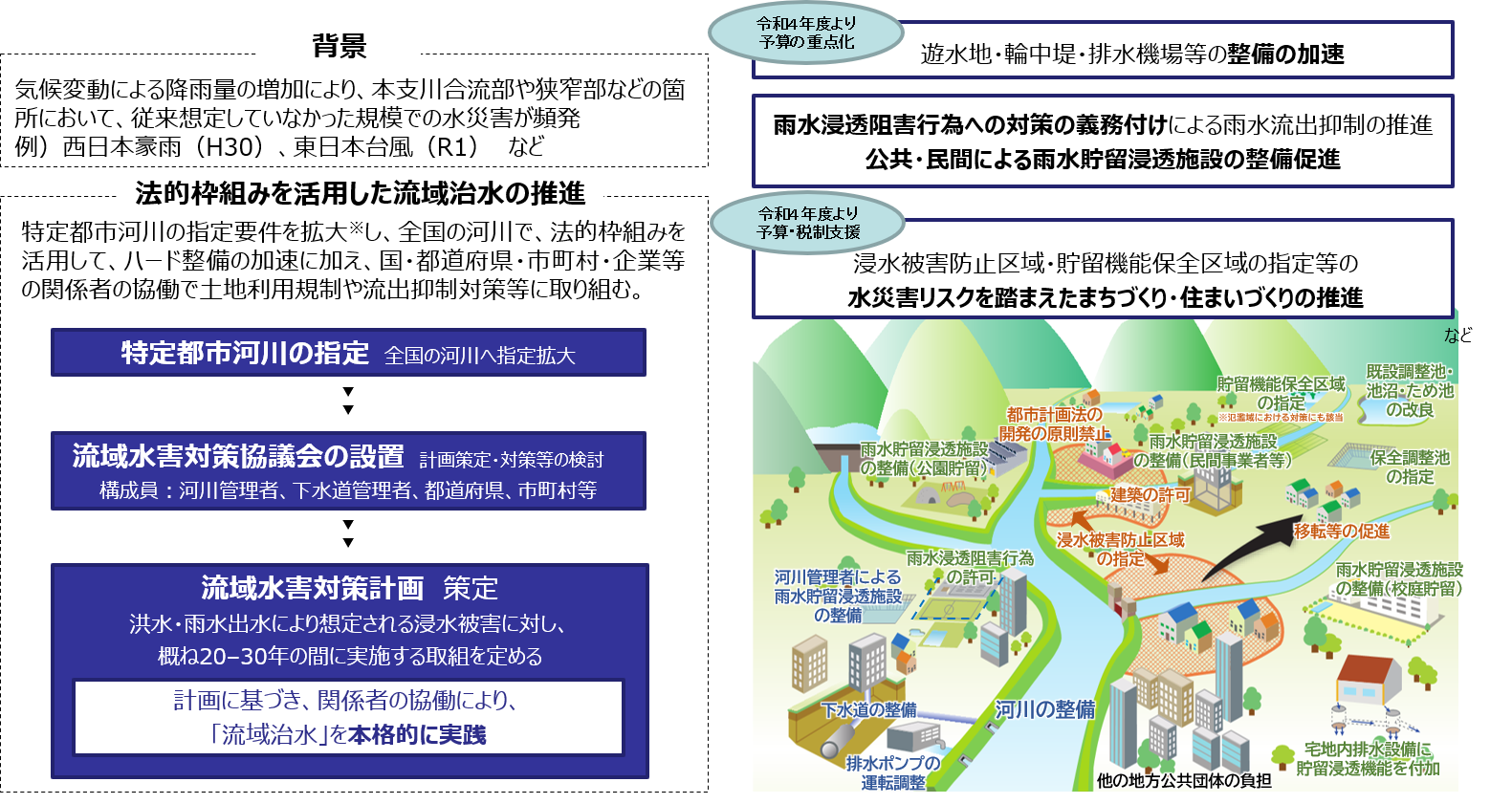

気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、「流域治水への転換」を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指すとの方針が示されています。

以下 国土交通省公式サイト(水・管理保全)のページ引用

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html

急速な温暖化や気候変動に伴うゲリラ豪雨、水災害の増加を踏まえ、国土交通省では防災・減災の観点から【流域治水】を推進しています。(国土交通省公式サイト 水管理・保全 図引用】

「特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践」

・ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践に向けて、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川を全国の河川に拡大し、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していきます。

と国土交通省の今後の方針を示しています。また、

「流域水害対策計画に基づくハード対策の加速化」

・既存の事業を統合・リニューアルすることにより、土地利用規制等のソフト対策を含む流域水害対策計画に位置付けられた国・都道府県・市町村・民間事業者等が実施するハード対策を計画的かつ集中的に実施し、早期に治水安全度の向上を図ります。」

と、ハード対策の強化の方針を示し、雨水貯留浸透施設に関する整備方針については、

「雨水貯留浸透施設の整備等の促進(雨水貯留浸透施設整備計画の認定等)」

・民間事業者が行う等による一定規模以上の容量や適切な管理方法等の条件を満たした雨水貯留浸透施設の整備に係る計画認定制度が創設されました。

地方公共団体や前述の認定を受けた民間事業者等は、流域水害対策計画に基づく雨水貯留浸透施設を整備する場合、予算・税制等の支援を受けることができます。

予算・税制等の支援を打ち出し、積極的に取り組んでいく旨の今後の方向性を示しています。

また該当特定都市河川流域での開発規制については、

「開発等に伴う雨水流出増に対する流出抑制対策の義務付け(雨水浸透阻害行為の許可)」

・特定都市河川流域では、宅地等以外の土地で行う1,000㎡※以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)に対し、都道府県知事等の許可を受け、流出雨水量を増大させないようにするための対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。

流出雨水量を現在よりも増加させる行為への対策を義務付けるとともに、流出雨水量を現在よりも減少させるための雨水貯留浸透施設の整備等を促進させることで、流域の貯留浸透機能を効果的に向上させ、浸水被害の防止・軽減を図るものです。

※都道府県等の条例で500㎡以上1,000㎡未満とする範囲内で別に定めることができる 。

と開発規制の必要性についても方針を示しています。

現在、特定都市河川の指定状況については、特定都市河川は、全国で11水系126河川が指定されています。(令和4年7月25日時点)とのことであり、関東・西日本地域の河川流域が対象となっており東北については、吉田川(宮城)、釈迦堂川(福島県)をはじめ、特定都市河川へ指定への動きが活発化しており、現在指定区域を目指して各自治体等が準備を進めている段階との報道がなされています。

追記:

吉田川流域(宮城県)・石子沢川流域については、特定都市河川に指定されました。(令和6年3月9日現在)

【2023年2月22日(水)建設新聞社様 発行 建設新聞記事14面より引用 掲載】

□関連記事

「阿武隈川水系釈迦堂川等・逢瀬川等・谷田川等流域9河川の特定都市河川指定について(令和6年3月26日指定)」ー流域治水政策関連ー

「阿武隈川水系尾袋川、小田川等の特定都市河川指定について(令和6年3月22日指定)」

「吉田川・高城川の特定都市河川 指定について」 -流域治水政策関連-

「最上川水系石子沢川の特定都市河川 指定について」 -流域治水政策関連-

流域治水~みんなのアクションで、流域が安全になる~ 【国土交通省公式YouTube(MILTchannel) より】

計画的な施工で冠水・浸水の被害を防ぐ ~ジチタイワークスVol.10特集記事掲載(2020年6月発行)~

国土交通省の施策「特定都市河川浸水被害対策法」とは?(参考)

国土交通省 国土地理院 『地点別浸水シミュレーション検索システム(通称:浸水ナビ)』のご紹介

「江合・鳴瀬・吉田川 流域治水シンポジウム」へ参加しました。

「流域治水推進モデル事業(仙台市宮城野区福田町エリア)ー流域治水政策関連ー」

「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 宮城県 -」

「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 仙台市 ―」

「特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請について - 山形県 ―」

全国初 秋田市を流れる太平川 で「内水被害等軽減対策計画」を登録 -流域治水政策関連 国交省NEWS-

特定都市河川に係る雨水阻害行為の許可申請関係について ー福島県・宮城県・仙台市・山形県ー