プラスチックで地下貯水

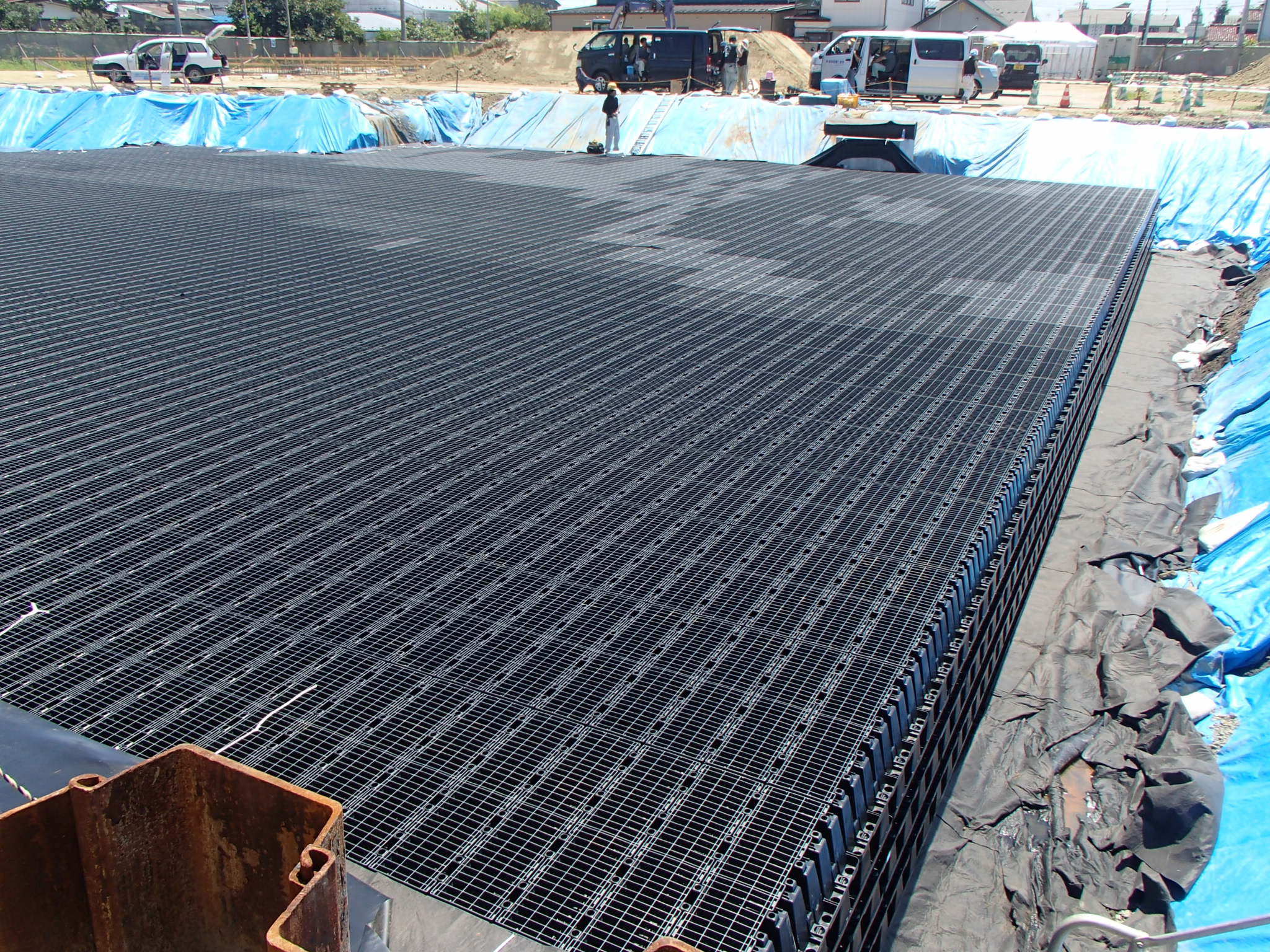

クロスウェーブ工法は、プラスチック製貯留材を積み上げて、地下空間に貯水槽を形成する軽量、短工期、安価な工法です。

運搬・保管時は同一方向に重ね、施工時は90度ずつ交差させて積層することにより、高い空隙率の構造体を構築します。

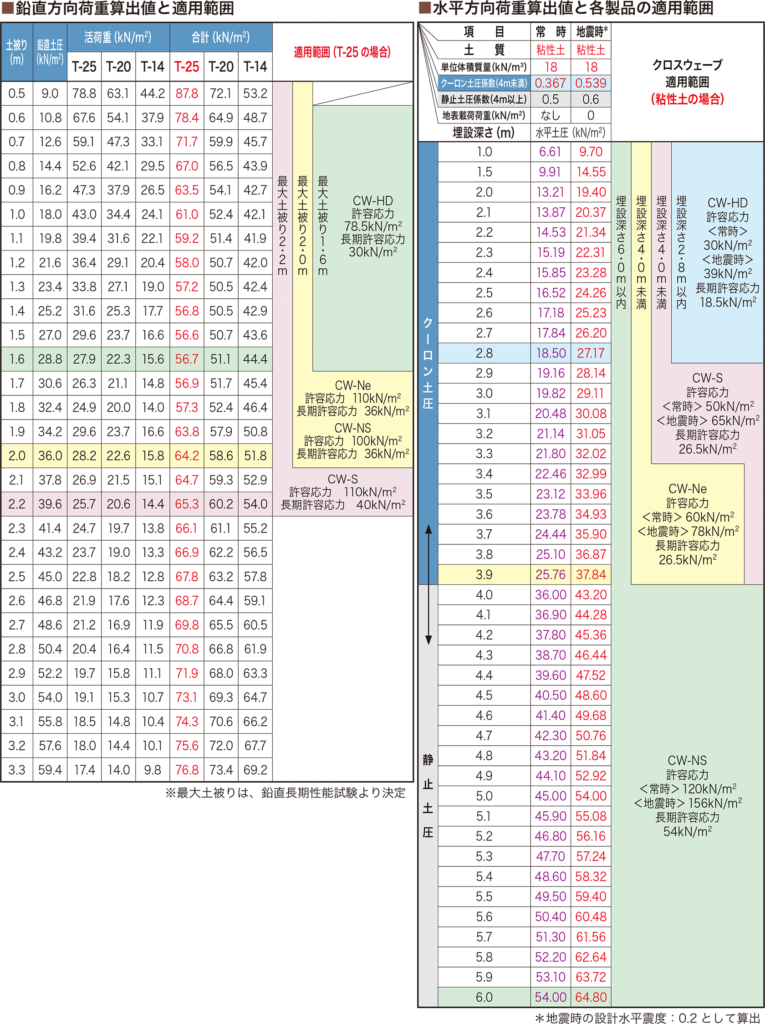

掘削量が少なく、残土の発生量が少ないので後処理が簡単です。鉛直方向荷重は総重量25トントラック(T-25)に対応します。

弊社の主な実績

・世界で初めて竣工したクロスウェーブ工法の設計・施工

・世界で初めて「クロスウェーブ工法による1000m3超の貯水槽」の設計・施工

弊社の技術力

知識や実績の少なかった製品発売当初から、あらゆる用途・設置場所の課題に取り組んできた経験・ノウハウがあります。地下貯水槽だけでなく仮設道路、軟弱地盤材としての利用等、どのような内容でもお気軽にご相談ください。

その他の事例等、クロスウェーブ工法のお問い合わせは、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

クロスウェーブの5つの特徴

- 空隙率

空隙率95%を実現し、十分な量の水を貯水可能 - 耐荷重

T-25車両の通行に対応(一般道路を除く) - 耐震性

レベル2地震動の耐震性、東日本大震災でも倒壊事例なし - 簡単施工

接合部材が不要で、積み上げは人力のみ - 環境性

耐薬品性に優れ水を汚染しない(再生プラスチック使用)

コンクリート工法では真似できない

プラスチックならではのメリットが多数

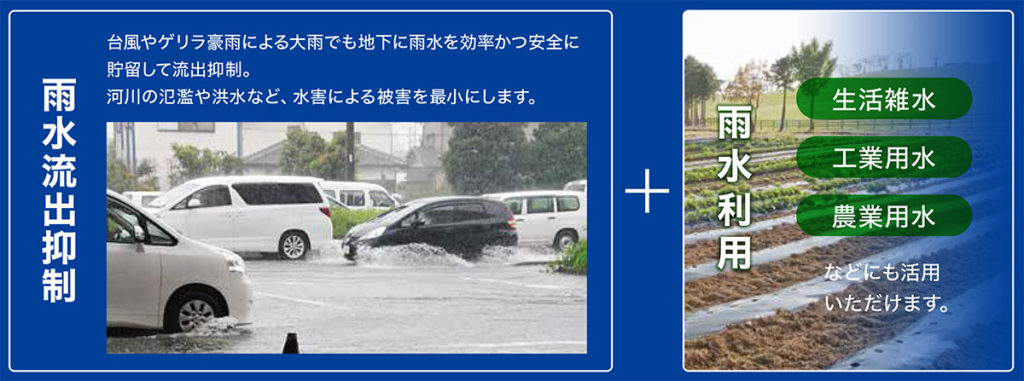

クロスウェーブは、従来の地下埋設式コンクリート工法にはない、特長や導入メリットを持ちます。台風やゲリラ豪雨による大雨でも地下に雨水を効率かつ安全に貯留して流出抑制。河川の氾濫や洪水など、水害による被害を最小にします。

波状形状のプラスチック製ブロック材を90度ずつ交差させ、半分ずらして積み上げること(接合部材不要)でブロック間に高い空隙が確保されながら、堅牢かつ頑強な構造体を構築します。T-25車両通行対応の耐荷重設計とレベル2の耐震性を誇ります。

ブロック材は軽量かつコンパクト設計。そのため基礎工事以外での作業はすべて人力の上、大型重機や特殊車両による作業も不要です。コンクリート工法には不可欠な養生期間が不要なので工期を圧縮することで施工コストの大幅圧縮が見込めます。ブロック材は、環境性に配慮した「再生ポリプロピレン」を使用。耐薬品性・耐水性にも優れ、水の汚染がありません。

積水化学工業から継承・進化を続ける高度なプラスチック成型の技術力とノウハウを活かし、気候変動による大型化する台風や、都市部で頻発するゲリラ豪雨で悩まされる国内でこそ、真価を発揮する雨水貯留施設です。

クロスウェーブの用途と設置場所

学校、病院、消防署、市役所、商業施設など

公共施設や民間施設で雨水貯留槽を採用

流域の都市化とともに多発する台風、ゲリラ豪雨などで雨水が短時間に河川や下水へ集中。また、地下への浸透量増加や、地下水位の低下などによる洪水や道路冠水などの水害が多発し、全国的に統合的な治水対策が求められています。これら治水対策の一貫として「貯留・浸透施設」の整備が、地方自治体や民間を問わず国全体で推進されていて、「雨水貯留槽」を利用し、雨水の流出抑制対策が求められています。

雨水貯留浸透施設や雨水貯留槽は、大きな水槽に雨水を一時的に溜め込み、雨水の水量を調整しながら貯留・放水します。大きくわけて「1.オープン式」「2.地下式(浸透型、貯留型)」の2種類があります。

1. オープン式〜プール状の「大きな水槽」をコンクリートで地面または地下に設置し、雨水を貯留

2. 地下(埋設)式〜地面に砕石や砂利、専用材(プラスチック材など)を埋設、その空間に雨水を貯留

ひと昔前はオープン式の雨水調整池が普及していましたが、「景観が損なわれ土地を占有され、評価額が下がる」「子供や動物の転落、不法投棄」「ゴミの腐敗汚染や水質汚染による悪臭発生」など様々な問題点があり、近年ではオープン式より地下(埋設)式の雨水貯留槽や雨水貯留施設へ移行しつつあります。

オープン式と地下(埋設)式の雨水貯留施設との

施工後における地上比較

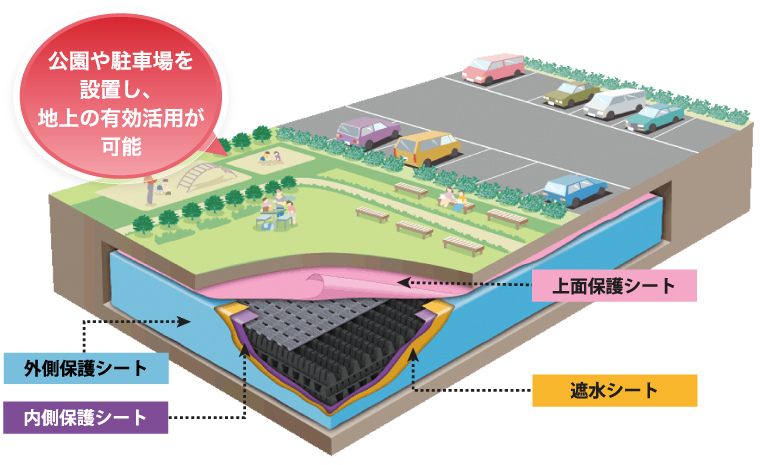

「クロスウェーブ」は、地下埋設式の雨水貯留槽(雨水浸透施設)です。全国の公共施設や民間施設(学校や病院消防署、市役所、病院、マンション、老人ホーム/養護・介護施設、工場、歩道など)の雨水貯留槽として多数採用されています。地下に雨水貯留槽を置き、地上には駐車場や公園を設置できるため、土地の有効活用ができます。

シンプル構造が生み出すメリット

構造体としてのシンプルさを追求

工期短縮 & 施工コストを大幅削減

「クロスウェーブ」シリーズは、完全埋設式の雨水貯留なので建築物周辺や地域社会の景観を損なうことなく、雨水貯留浸透対策を実施できます。

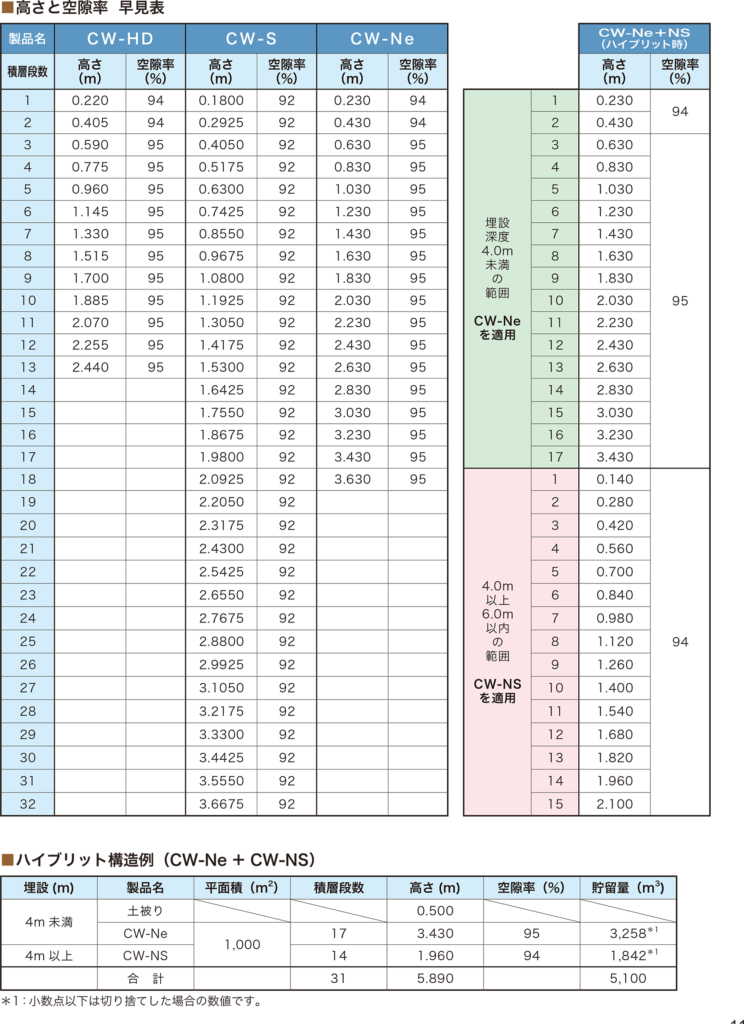

縦1m×横1m×高さ0.22m(もしくは0.18m)のブロック材を90度ずつ交差することで生まれる「隙間(すきま)」が水の貯水空間になります。ブロックをシートで包み、流入管から雨水を取り込んで、十分な貯水量を確保できます。ブロック自体も軽量でコンパクトなので、現場人件費や資材搬入用トラックの台数、仮置きスペースなどを大幅に削減できます。

工法概要

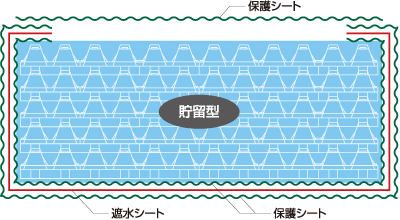

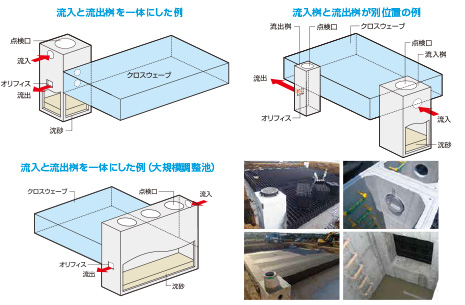

貯留式

クロスウェーブの周囲をゴム系やEVA系のシートで包囲し、槽内部クロスウェーブの空隙に水を貯留する工法です。

地中浸透方式を得られない土質や、排水勾配の関係でポンプアップでの排水が必要な流出抑制施設でも採用されています。

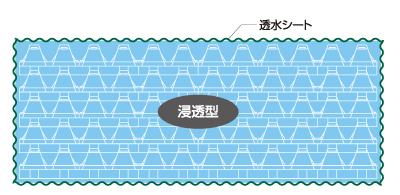

浸透式

クロスウェーブの周囲を透水性のある不織布で包囲し、槽内部クロスウェーブの空隙に水を貯留し調整池とする工法です。

内部に溜まった雨水を徐々に地中に浸透させていきます。

地中浸透方式はオリフィス施設と防水工が不要なことから、施工がスピーディでコスト面で有利です。

しかし、土質によって浸透が得られない場合や、設置箇所近くに法面がある場合などは計画できないというデメリットもあります。

クロスウェーブのスピード施工

積み上げ作業は人力、だから早い!!

養生期間不要のスピード施工

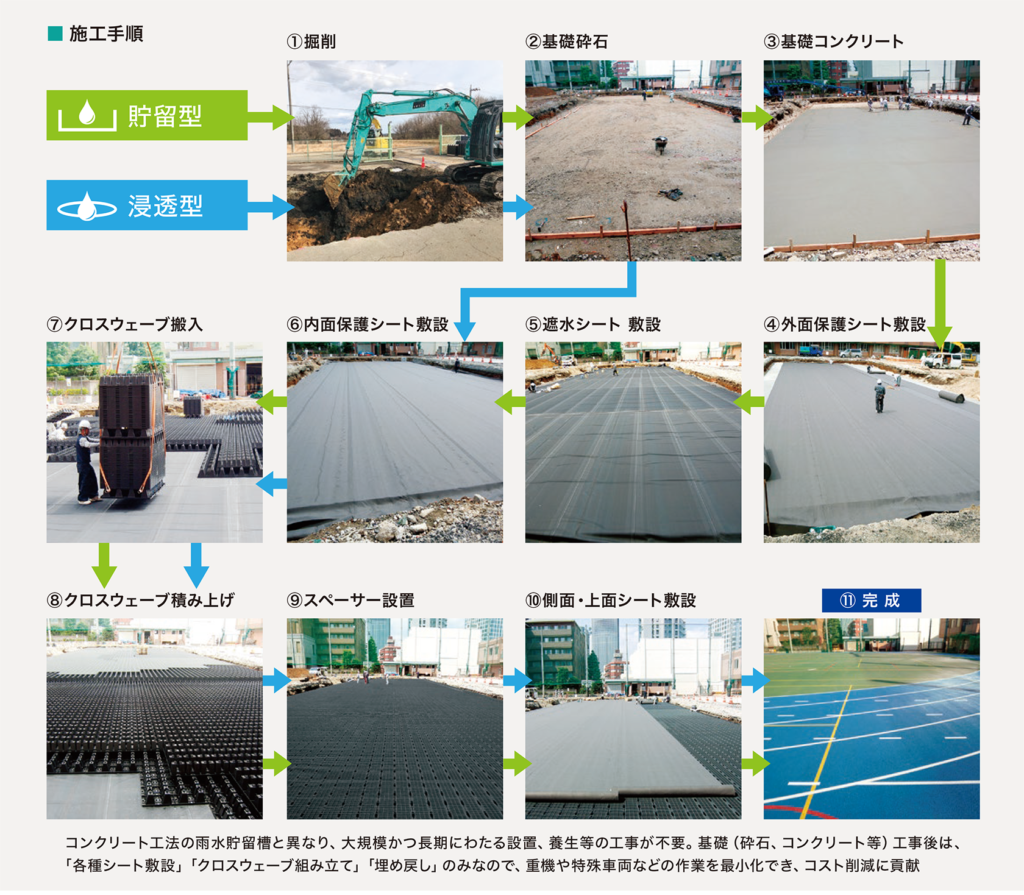

クロスウェーブは、「掘削」から「埋め戻し」まで6ステップで完了します。コンクリート工法の雨水貯留槽と異なり、大規模かつ長期にわたる設置、養生等の工事が不要。基礎(砕石、捨てコン等)敷設後は、「人力による各種シート敷設」「クロスウェーブ組み立て作業」「埋め戻し」のみなので、重機や特殊車両などの作業を最小化でき、コスト削減に貢献できます。

また、コンクリート工法の雨水貯留槽と異なり、養生期間が不要ですので、圧倒的に施工作業が早いのが特長です。

地下式コンクリート雨水貯留槽との工期と材料・施工コストの比較

<コスト比較>

<施工日数比較>

クロスウェーブ工法の6ステップの施工手順

1.掘削

2.基礎工事

↓以下は人力作業でOK!↓

3.シート工事(その1)

4.クロスウェーブ組立て

5.シート工事(その2)

6.埋め戻し

製品ラインナップ

用途に応じた多彩な製品群

あらゆる環境に最適製品をご提案

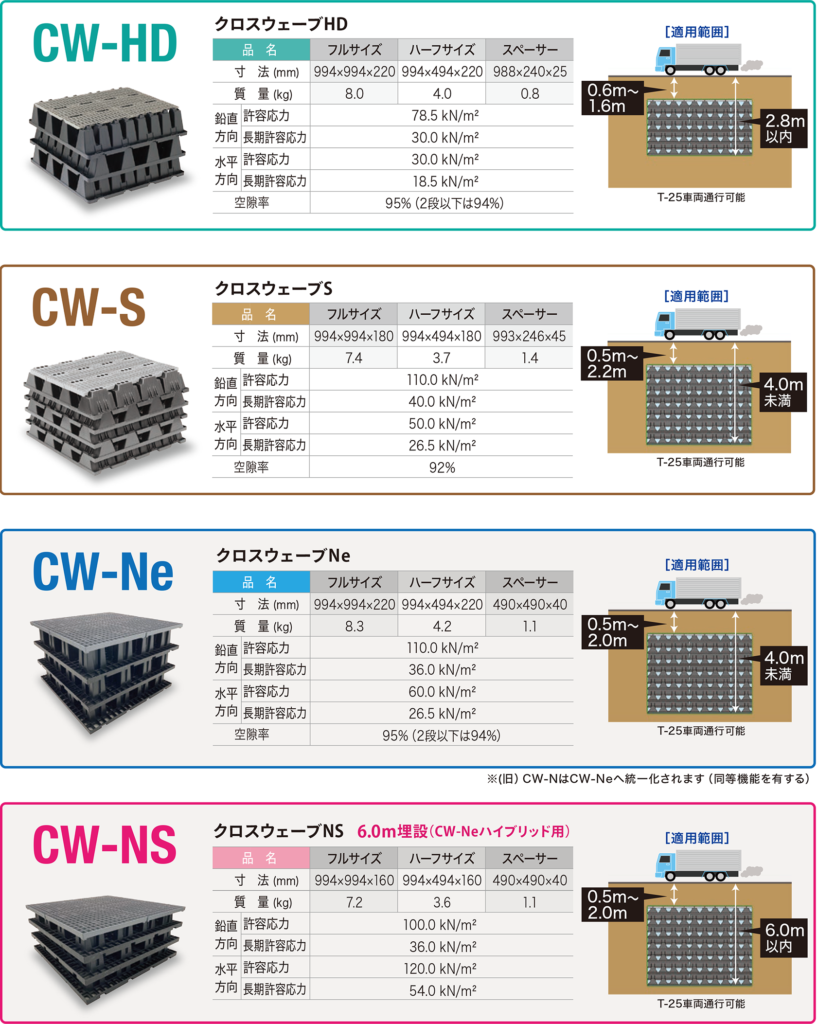

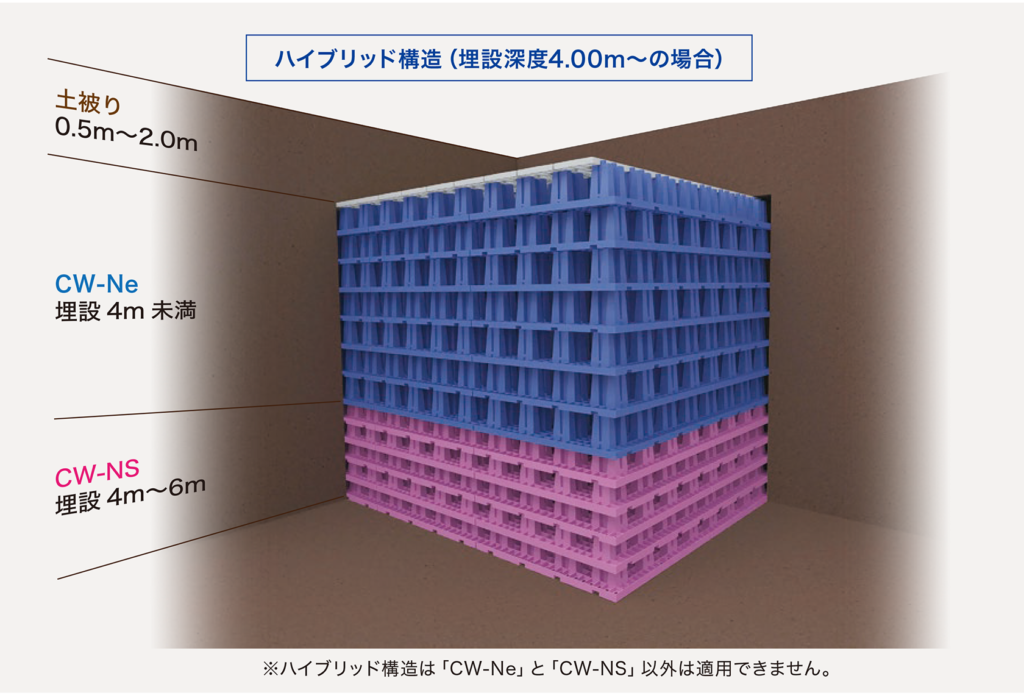

製品には、土被りと埋設深度の異なる5種類を用意しています。お客様ごとに異なる雨水貯留施設の設置条件や埋設環境などにも広く対応可能。最適な製品をご提案しますので、まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

| 最大埋設深度 | 製品 | 土被り | |||||

| 0.5m~ | 0.6m~ | 0.8m~1.3m | ~1.6m | ~2.0m | ~2.2m | ||

| 2.8m以内 | CW-HD | \ | 〇 | 〇 | 〇 | \ | \ |

| 4.0m未満 | CW-S | 〇 | |||||

| CW-N | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \ | |

| 4.0m~6.0m以内 | CW-NS (4m未満はN積層) |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | \ |

4種のラインアップで用途・環境をカバー

※上記寸法は23±2℃の環境下での数値になります。※上記質量は標準比重時の質量となります。

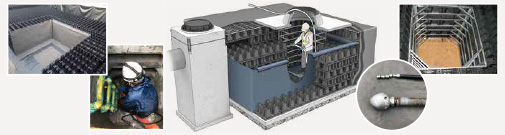

貯水槽内のメンテナンス

安全に、安心して長期運用するための

維持メンテナンスにもひと工夫

「もしも!?」の水害が起こったときに備え、雨水貯留槽のメンテナンスが必要です。雨水流入で土砂が貯留槽内部に堆積することでクロスウェーブの性能低下を防ぐため、メンテナンス用の「コンクリート桝」や「楽ラク清掃システム」を設置。堆積物の定期点検・清掃も簡単、かつ迅速に行うことで、災害への備えも万全となります。

コンクリート管理桝システム

メンテナンス重視の貯水槽構造を採用

小規模から大規模面積まで対応可能

流入部で沈砂桝などを設置し、流入する土砂を分離してクロスウェーブ貯水槽内に雨水を流入させます。メンテナンス方法は、バキューム等によって沈砂桝内の堆積物を除去します。

楽ラク清掃システム

点検口に作業員が入って楽ラク清掃できる親切設計

作業員は、点検口から貯水槽内部に入り、クロスウェーブ内の堆積状況を確認できます。楽ラク清掃システムにより、流入管から流入し堆積する砂が集中される構造なので、そこを確認することができます。

施工実績

全国14,000件・3,300,000m3(令和5年4月現在)

(全国都道府県普及率97%/信頼の実績 発売後26年)

資料

クロスウェーブ工法 施工手順・施工例 (動画)

クロスウェーブ工法 施工事例(タイムラプス動画)

クロスウェーブの組立方法(動画)

(参考資料 国土交通省公式サイト 「流域治水の推進」ページへリンク)